学弟学妹们大家好!

我是张媛媛,师大化学学院09级的本科生。本科毕业后,我考入北京理工大学攻读硕士学位,后又选择了硕博连读,目前是化学专业博士三年级在读。前些日子,李程鹏老师联系到我,让我写一写自己的经历,和大家分享,我受宠若惊,感谢学院老师们的惦记。这里,我简单介绍一下我从师大毕业之后的科研经历,希望能给希望踏上科研这条路的同学们一些帮助。

在师大的四年,是我人生中最重要的一段时光,这里也是让我真正爱上化学的地方。整体来讲,我觉得师大化院的本科教学质量还是相当高的,记得当时我们班考研,很多同学不仅考上了研究生,成绩还名列前茅,有南开、东北师大、陕西师大的等等,我自己当时也是以第一名的成绩考上北理工的,这和老师们辛勤的指导和付出是分不开的。这就为我们走向更广阔的世界打下了坚实的基础,同时,化院对于本科生进实验室做科研也非常支持,我自己当时参加了开放性实验,还和班里几位同学一起在刘越老师的实验室做实验,这对我今后的科研道路产生了重要的影响。在本科阶段,我们不仅要认真学习书本上的基础知识,也要提高自己的动手能力,培养科研思维,这对以后的发展也是十分重要的,毕竟如果选择了读硕甚至读博,实验将是最重要的一部分内容。

天气晴朗时的理工校园

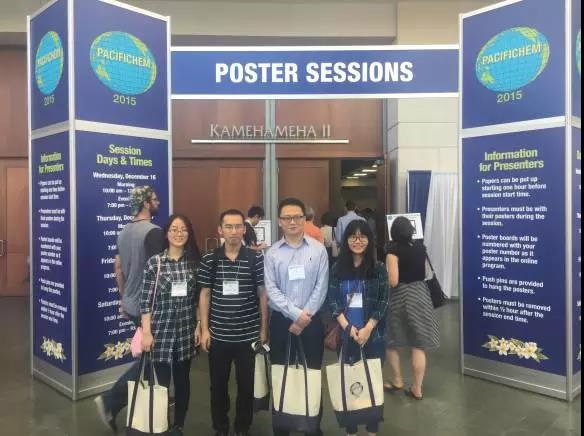

2013年,我从天津来到了北京,开始了新的旅程,其实在一开始,我并没有想到自己会继续选择读博,我甚至担心自己书可以读好,实验做不了怎么办。幸运的是,我进入了一个氛围融洽,导师特别nice的课题组,在大家的帮助下,我从一个实验小白慢慢进入了正轨。我的导师王博教授是一个对科研、对生活充满了热情的人,在他的感染下,我们也对自己所做的研究充满了信心,希望通过自己的努力,可以改变世界,哪怕只是一点点,也希望可以留下自己的痕迹。其实做科研是一件很简单很纯粹的事情,只要你全身心投入,一定会有所收获,再加上一点幸运,一篇paper可能就诞生了。当然,实验也不会是一帆风顺的,可以说其实一大部分都是失败的,有时也是枯燥的,但是和实验室的兄弟姐妹们一起并肩作战又是幸福的,一群硕士博士聚在实验室聊着只有我们才懂的科研梗,享受着我们的小快乐,这种感觉真的很美妙。在研究生二年级我以第一作者的身份在化学领域顶级期刊 Angewandte Chemie上发表了第一篇文章,我终于敲开了自己的科研大门,这篇文章又被选为了当期的封面,还被Nature Materials作为research highlight点评报道,发表了文章,又得到了大家的肯定,这对我是一个莫大的鼓励。后来, 我又以第一作者身份在JACS, Chemical Society Review,Angewandte Chemie和Inorganic Chemistry Frontiers上发表了4篇文章;同时,获得了国家奖学金、北京理工大学博士生育苗基金、工信部创新奖学金等。科研路上,除了实验室,还有一片更广阔的天空是在文献里,所以大家可以在本科阶段就尝试阅读英文文献,刚开始可能会觉得难,但是看得久了也能混个眼熟,之后就会越来越顺利了。同时,也很感谢王老师给了我们很多机会去参加各种各样的会议,一睹科研大牛的风采,开拓自己的眼界,我曾有幸参加过在美国火奴鲁鲁举办的2015太平洋地区国际化学大会(Pacifichem 2015),在香港举办的第十三届功能pi电子体系国际会议,在大连举办的第七届国际分子筛膜大会等会议,这让我接触到了世界上化学领域最前沿的成果,对我启发很大。

我作为第一作者的文章

2015年在美国参加Pacifichem大会

在博士三年级,我受国家留学基金委资助公派出国,在美国西北大学联合培养一年,所以你们的学姐正在大洋彼岸向你们讲述自己的经历。西北大学在Times世界大学排名中名列第20位,化学学科名列全球前五,更有2016年诺贝尔化学奖得主J. Fraser Stoddart这样的教授。我好像又打开了新世界的大门,在这里,有着各种各样高大上的仪器,帮助你更加深入理解实验中的每一个现象;教授们风趣幽默,平易近人,交流完全不会有任何负担,他们会认真耐心的解答你的问题;你还可以接触到世界各地的人,了解他们的风俗习惯;当然了,中国同胞也不少,大家约去中国餐馆吃顿中餐感觉幸福爆棚。

西北大学就建在密歇根湖旁边,忙碌之余湖边走走也是一种享受

希望通过我的经历,可以让你看到科研的另一面,好像也没有那么枯燥,希望还在徘徊犹豫的你可以坚定自己的信念,再次出发。也许在科研这条路上你不仅能认识世界,也能重新认识自己。最后祝母校越来越好!